東大が入試問題の出題意図と回答を公開、しかし・・・

2019年3月8日、東大が入試問題の出題の意図と解答を公開するとして、一部で大きな話題となりました。

東大は、これまで入試の問題は公表していましたが、模範解答や出題の意図は公表されていませんでした。特に採点基準がブラックボックスに近い状態となっている、国語の記述問題や、数学の部分点の仕組みなど、楽しみにしていた人も多いのでは、と思います。

しかしその後、全く話題に上りません。公開は3月下旬のはず・・・?

と思って東大のサイトを見に行ったら、ものすごく見つけにくいところに置いてありました。

中身を見てみると、思ってたのと違ってがっかりする人も多いかも?

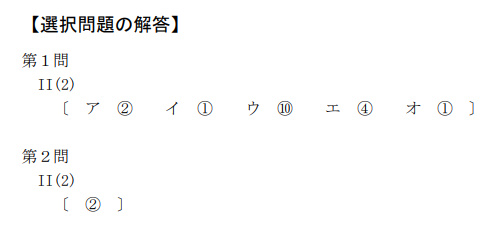

模範解答は記号のみ、記述の解答例なし

模範解答って記号問題の答えしか書いてないんですよ。みんなが知りたい記述の部分については何も書かれてませんし、数学や社会は1つも答えが書かれてません。

▲物理の解答例。記述問題の解答はなく、記号部分のみ解答が公開されている

解答公開に関して、東大側の考えは以下の通りのようです。

- 東大の問題は解答が一つに定まらない問題が多い

- 記述式の解答を出すと絶対的な解として覚えられてしまう。東京大学が求める学生像と違ってしまう

- 間違った受験勉強の仕方をしている高校生がいる可能性を問題視している

- 東京大学の入試は難しいというネガティブなメッセージが伝わっている可能性がある。東大の入試(に込めた)メッセージを伝えたい

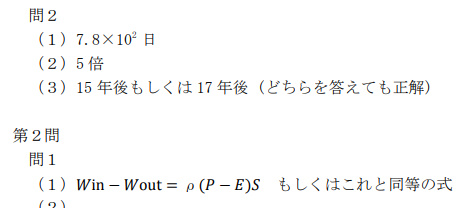

なお地学だけは丁寧に書かれています。

「どちらを答えても正解」「もしくはこれと同等の式」たった数文字ですが受験生にはありがたい情報です。欲しかったのはこういうやつ・・・!

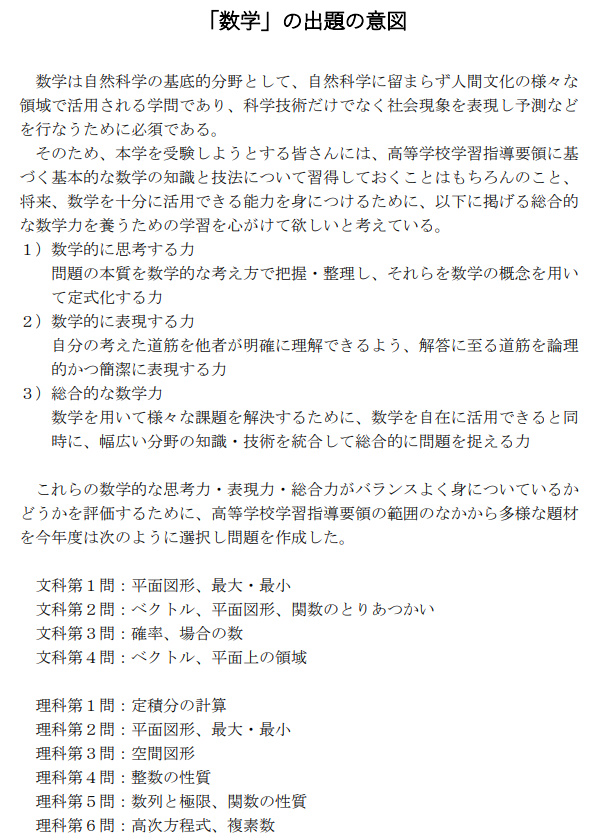

出題の意図も結局何が言いたいか分からない

しかも出題の意図がまたひどい。数学の例がこちら。

東大が学生に何を求めているのかよく分からん

数学的に思考する力とか、表現する力とか、総合的な数学力とか、別に東大じゃなくても大体の人が求めてます。社会現象を表現し予測するのに数学が必要というなら、確率や統計の分野からもっと多く出題するのでは。なぜ文系だけベクトルが2問なのか。なぜ理系で確率の問題が2年連続出題されなかったのか。「東大の入試(に込めた)メッセージ」とは、結局何だったのでしょうか。

とは言え「自分の考えた道筋を他者が明確に理解できるよう、解答に至る道筋を論理的かつ簡潔に表現する力」とかは参考になります。言われれば確かにそう、って内容でも、こうして文章にして読む機会を与えてくれるのはありがたいです。

東大はそもそも何のために出題の意図と解答を公開したのか

東大はそもそもなぜ、出題の意図と解答を公表したのでしょうか。

実はこれ、東大側から発案したとか、受験生や塾業界からの要望で実現した、といったものではないようです。

2018年の入試で、阪大や京大などで入試の出題・合否判定ミスが連発したため、文部科学省がすべての大学に対して試験問題と解答を公表するよう求めました。これを受けて東大側が今回公表するに至った、という流れのようです。

つまり採点ミスを防ぐために試験問題と解答を公開するわけですから、答えが何通りもある記述問題の解答例を示すことはあんまり意味がない、ということなのだと思います。東大側も、当初から「一義的に解答を示すことができる設問がある場合には」解答を公表すると言っています。

実際のところ、東大も学部ごと・学科ごとに「受験生にこれを学んできてほしい」という思いは異なっているはずです。それを全部まとめて1つの問題で入試をしているわけですから、東大として1つのメッセージを出せないのは自然なことかと思います。

でもそこをもう一歩踏み込んで、各学部・学科ごとにこれを学んでほしいっていうメッセージが欲しかったな・・・!

コメント