子供が小3で高校2年生相当の数検2級に合格しました。

この記事では勉強の仕方などをまとめます。

これまでの数検合格履歴

上の子が受けて合格したテストのまとめです。

| 学年 | 月 | 合格級 |

|---|---|---|

| 年中 | 10月 | 10級 |

| 年長 | 4月 | 9級 |

| 小1 | 4月 | 8級 |

| 6月 | 7級 | |

| 10月 | 6級 | |

| 小2 | 5月 | 4級 |

| 8月 | 5級※ | |

| 1月 | 準2級 | |

| 小3 | 9月 | 2級一次 |

| 3月 | 2級二次 |

※コロナで延期になったため4級と順番が逆転

主な勉強方法

計算は公文式で高1部分までやり、それ以外は僕が教えました。

準2級合格後、2級に向けて使った教材は、数検の市販の

- 要点整理

- 過去問

- 記述式演習帳

の3つです。

普段は中学受験塾のカリキュラムに乗って学習しているので、

数検は長期休みを活用して進めました。

1.要点整理

まずは数検公式本「数学検定2級要点整理」を使って各単元の内容を簡単に教え、基本問題と練習問題を中心に解きました。

基本問題は問題のすぐ下に答えがあるので、数分考えて分からなければ答えを見ます。

練習問題は答えが別冊ですが、解き方はほぼ同じ。

小3の夏休みに毎日30分から1時間くらいずつコツコツ進め、夏休みのうちにほぼ全範囲を終了しました。

力を入れたのは、方程式系、微積、三角関数など。ベクトル、数列、指数対数、数学的帰納法などは定着率が低かったと思います。

2.過去問

本番に向けて、こちらも数検公式本の「数検2級過去問」をやりました。全4回分収録。

最初は散々でしたが結果は徐々に上向き、4回目では一次試験は合格圏内、二次試験は記述の採点を厳しめにすると当落ギリギリよりやや下、という感じだったと思います。

要点整理でやった内容のうち、分かっていないものや忘れやすいものも分かったので、強化しました。準2級以前の内容で忘れているもの、知らないものも多かったです。

- Σ記号の和の公式

- 接線の方程式

- 点と直線の距離

- 方べきの定理

- 円に内接する四角形の向かい合う角の和は180

などなど・・・

1回目の受検で一次合格

9月に1回目の数検2級受検をしました。結果はコチラに書いた通り、一次合格となりました。

二次は5点中3点に届かず(詳細は上の記事)

ネットで調べ回ったところ、二次の平均点の推移はこんな感じ。

- 2020年7月 2.2点

- 2020年8月 2.5点

- 2021年4月 2.5点

- 2021年7月 2.4点

- 2021年9月 1.7点 ←

- 2022年2月 2.8点

- 2022年3月 2.8点

今見てもやはりこの回は難しぎたと思います。

(易しくても受かっていたかは分かりませんが)

3.記述式演習帳

小3の冬休みに数検2級の勉強を再開。

まずは前回もやった「要点整理」のうち、ベクトル、数列など苦手分野の基本問題と練習の重要マークをもう一度解きました。1~2日で1単元のペースだったと思います。

そしてその次に、「記述式練習帳」を始めました。

この記述式演習帳は、大雑把に分けると、1章(計算)、2章(問題)、3章(証明)という感じの構成になっています。

今回は限られた時間で対策するため、2章のみやりました。

記述式練習帳は例題と練習問題の最初の2問で解き方の方針が似ていることが多いので、1日の中でここを連続してやるのが良い感じでした。2日目にその次の実践問題。

例題の解説を見る時は、解き方だけでなく、「どう書くか」も意識しました。

しかし数検の二次試験では、5級(中1)から過程を書かせる問題が2問程度出始め、準2級(高1)からはほぼ全問で過程の記述が必須になります。そのため小学生にとって、準2級以降では問題の難度に加え「論述」が大きな壁となります。

2回目の受検で二次合格!

3月に2回目の数検2級の二次試験を受検。

今回は5点中4点を獲得し、無事合格となりました。

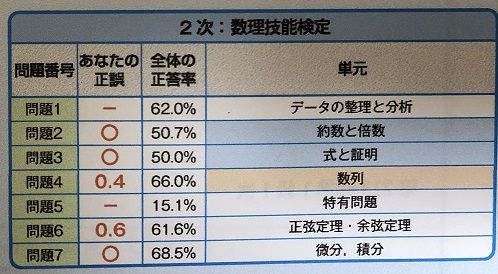

▲3問正解で3点と0.4+0.6で4点。

問題4と問題6は普通に間違えており、

記述の不足等による減点は無かった(と思われる)のが素晴らしいと思います。

低学年で数検を受ける方へのアドバイスはこちらにまとめました!

コメント